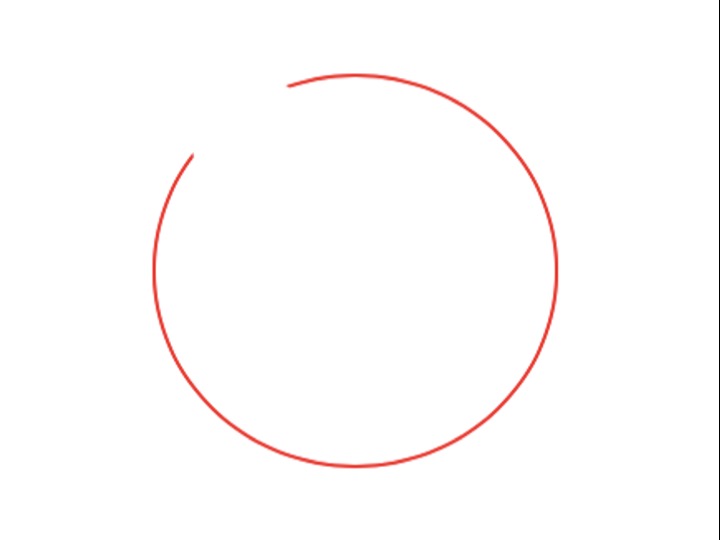

この絵を見て、まずどこに目が行きましたか?

おそらく、左上の輪が欠けた所ではないでしょうか?

心理学で「ゲシュタルトの輪」と呼ばれるものですが、欠けた所、つまり、不完全な部分に注目する人が多いと言われています。

これを人間に当てはめても同じことが言えるかと思います。

「彼にはやる気が足りない。」「彼女は正確さに欠けている」等、私たちはついつい人の「足りない部分」に意識が行きがちです。

私自身も元々そういう傾向があって、かつて後輩や部下に「ここがダメ。もうちょとこうしない?」とネガティブなフィードバックばかりしていました(汗。

実際はどうなんでしょう?

先ほどの輪の大部分は「実線」です。

「ある」のです。

どんな人も、できていること、やっていることはあるはず。

それを認めず、足りない(と、上司が見る)点ばかり指摘していたら、相手は不満に思い、やる気をなくしていきますよね。

ですので、人を「公平に認める」目を持つ、ということがリーダーにはとても大切です。

いわゆる「褒める」ですが、「褒める」というと、少しわざとらしいとか、操作しようとして持ち上げる、というニュアンスもあります。

ので、私は「認める」が言葉としていいのかなと思います。

どちらにしても、大事なのは「意図」です。

相手を操作しようとして言うのか、それとも、相手に自信を持って伸び伸びと働いてほしいと思うのか。

もちろん有効なのは後者です。その意図があれば、その行為を「褒める」と言おうが「認める」と言おうが、どちらでもいいと思います。

相手の「ちゃんとやっていること」や「良さ」を公平に認めること。そして、伝えてあげること。

これが人に「安心感」と「信頼感(自分は信頼されている+この人は信頼できる)」という人間関係づくりに大事なものを与えることになります。

で、問題は、この「褒める」「認める」が実は簡単ではないということです。

褒めるという行為を分解すると、4つの段階に分けられます。

1.良い点、褒めたい点、変化などを見つけるということ。(観察力)

2.どんな言葉で褒めるかを考えること。(語彙力)

3.いつ、どこで、どんな言い方で伝えるかということ。(状況判断力)

4.実際に口に出すということ。(実行力)

普段やっていない人にとっては難しいと感じるのも無理はありません。

「褒めるのは苦手」という方は、まずは、伝えなくても、観察から始めましょう。

普通レベルでも「やってること、できてること」「少しでも変化したこと」「その人ならではの良さ」は何か?

という「褒めポイント」を意識することで、人を肯定的に観る力がついていきます。

私自身、昔に比べたら観察力がつき、褒める語彙が増えました。

是非お試しください。

お読みいただき、ありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!